|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Zum vorhergehenden Artikel Ein Kommentar

zum Spielplan Theater Regensburg

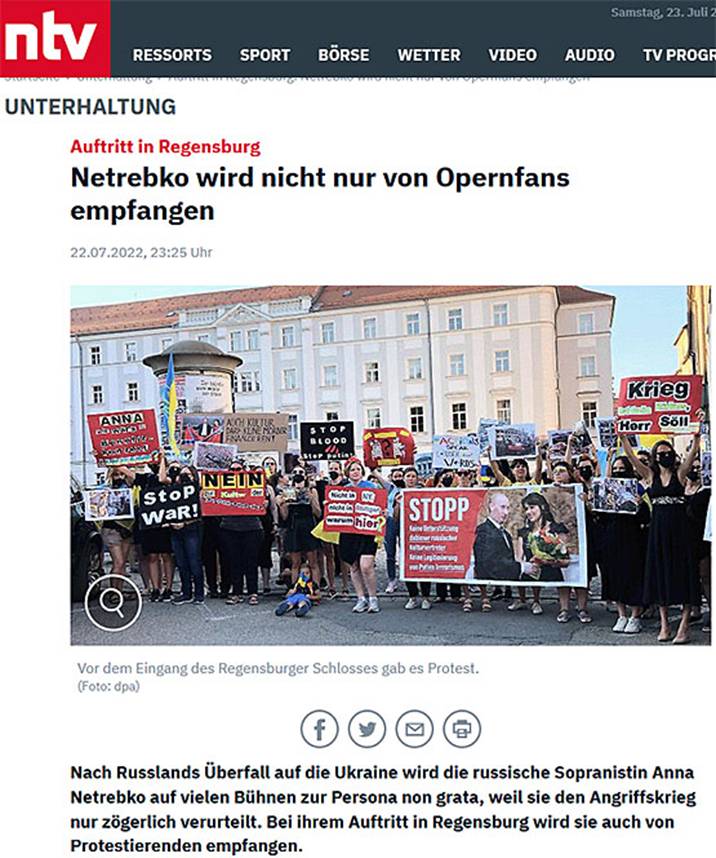

Geht es nach der neuen Leitung des Theaters Regensburg, tut es für Regensburg auch B-Ware. Wozu sich Neues ausdenken? Mit einem Aufguss aus Radebeul eröffnet das Musiktheater. Mit ‘Der Prozess‘ von Gottfried von Einem nach Franz Kafka. Einer Literaturoper aus den 1950er-Jahren, die reichlich Staub angesetzt hat, ein eklektizistischer Stilmix, der „die unter die Haut gehende Sogwirkung von Kafkas Text nicht von fern erreicht“ (Bernhard Neuhoff, BR). Für Inszenierung, Ausstattung und Lichtdesign zeichnet der Intendant obendrein verantwortlich. Als Regisseur, Bühnen- und Kostümbildner sowie Lichtdesigner fungiert der Intendant und Operndirektor dann noch einmal bei der Musical-Revue ‘Putting it Together‘. Bei der Oper mit dem Titel ‘1984‘ von Lorin Maazel, die 2005 in Covent Garden uraufgeführt und vom Fachpublikum geradezu zerrissen wurde, zum dritten Mal als Regisseur, Kostümbildner und Lichtdesigner. Man fragt sich, warum dirigiert er nicht auch noch all diese Produktionen? Denn: Auf einen Generalmusikdirektor konnte man sich noch nicht verständigen. • Chefdramaturg Ronny Scholz setzt den Regensburgern seine ‘aufgewärmte‘ Inszenierung der Comic Operetta ‘Candide‘ von Leonard Bernstein vor, nachdem sie 2021 in Münster zu sehen war. Die Solo-Tanzperformance ‘I play d(e)ad‘ des neuen Leiters der Tanzcompany und Chefchoreografen Wagner Moreira stammt ursprünglich aus Görlitz und von 2017. Für Regensburg taugt’s! Das hat sich offensichtlich auch der Verwaltungsrat des Theaters Regensburg gedacht, der vor zwei Jahren über die „Personalberatung Kulturexperten Dr. Scheytt GmbH*)“ den neuen Intendanten suchen ließ. Obwohl nahezu wieder unter Normalbedingen gespielt werden kann, bleiben nicht nur ältere Besucher in immer größerer Zahl den Theatern fern, das Publikum zögert, die Ränge sind weiterhin lückenhaft besetzt. Man weiß nicht, ist angesichts der aktuellen Lage der Regensburger Theaterspielplan für die Saison 2022/23 mit (zu) vielen Produktionen abseits des klassischen Kanons wagemutig oder schlichtweg unbedacht. Gar fahrlässig? Vieles bleibt vage. Ob Pop-up-Theater im Stadtraum und Darbietungen in Leerstands-Immobilien dazu geeignet sind, auch langfristig die Reihen der Häuser am Bismarck- und Haidplatz zu füllen? Und wie lange lässt die Sanierung des Velodroms noch auf sich warten? Wie lange noch will man das Antoniushaus blockieren, das primär als Kulturzentrum für das Kasernenviertel gedacht ist? • Beim Spielzeitmotto ‘Wahrheiten‘ wird es ‘strange‘. Warum nicht gleich ‘Alternative Fakten‘? Als ob es verschiedene Wahrheiten gäbe! Es gibt nur eine (Singular!) Wahrheit, sie ist zwingende Voraussetzung für ein vernünftiges Zusammenleben. Wahrheit ist Wahrheit. Es gibt keine zwei Wahrheiten und auch keine halbe Wahrheit. Streiten kann man allenfalls darüber, wie die Wahrheit zu interpretieren ist. • „Wie du kommst gegangen, so

wirst du empfangen“, sagt das Sprichwort. Holpriger hätte der Start in eine

neue Ägide kaum sein können! Die zahlreichen Beendigungen von Engagements in

Dramaturgie, Musiktheater, Schauspiel und Tanz – egal, ob man das

Nichtverlängerung, Spezialmaßnahme oder Sonderoperation nennt, es ist in

jedem Fall ein Rausschmiss! – dürften dem neuen Intendanten länger

nachhängen als all seinen Vorgängern. Entlassungen, ohne das Ensemble auf

der Bühne gesehen oder gehört zu haben, ohne vorher ausreichend mit ihm

kommuniziert zu haben, das zeugt – zumal in Zeiten von Pandemie und

Inflation – nicht von Sozialkompetenz. Es mag rechtens sein, künstlerisches

Personal mit dem schlichten Verweis auf ‘Intendantenwechsel‘ zu entlassen,

gerecht ist es nicht! Der ‘Offene Brief‘, mit dem sich im Herbst 2021 das

Ensemble zu Wort meldete, die hohe Anzahl der Nichtverlängerungen und die

respektlose (Nicht)-Kommunikation kritisierte, hat Regensburg bundesweit in

die Schlagzeilen gebracht. Einige Punkte aus dem Papier haben Eingang in die

Fairness-Charta des ‘ensemble-netzwerk e. V. ‘ gefunden. Viele Publikumslieblinge werden nach guten Jahren mit Spitzenleistungen aus Regensburg vertrieben: das Tanzensemble, Anna Pisareva, Vera Semieniuk, David Markandeya Campling, Kristóf Gellén, Philipp Quest, Thomas Weber und viele weitere. Ihnen allen viel Glück und viel Erfolg! Möge Ihnen der Neustart andernorts gelingen und viele Traumrollen in Erfüllung gehen. • *) Sicher nur Zufall: Dr.

Oliver Scheytt ist Dozent des Studiengangs ‘Theater- und Musikmanagement‘

der LMU München, den 2020 sowohl Herr Ritschel als auch die künftige

Regensburger Schauspieldirektorin Antje Thoms belegt hatten. (https://www.theatermanagement.theaterwissenschaft.uni-muenchen.de/ Kommas sind grad aus! Claim zum Videotrailer zur Spielplanpräsentation 2022/23, Corporate Design: klein, laut

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

Zitat

|

|

|

|

Zitat

|

|

|

|

Zitat Theater und Finanzen :Was die erhöhten Solo-Gagen für Theater bedeuten

Von Michael Stallknecht

|

|

|

|

Zitat

MITTELBAYERISCHE

Zitatende |

|

|

|

Zitat Unser

Gastkommentator ist Gregor Peter Schmitz, Chefredakteur des Stern.

Zitatende

|

Das

könnte Sie auch interessieren

|

|

|

Zitat

Wie kommen die Menschen zurück ins Theater? © Getty Images / HAYKIRDI Birgit Mandel im Gespräch mit Janis El-Bira · 18.06.2022

Zitatende |

Kurz kommentiert

Man meint, mit ‘open house‘ die Leute wieder ins Theater locken zu können.

Man meint, mit Kooperationen, den Leuten das Theater schmackhaft machen zu

können.

Irrt man sich da nicht?

Schon in den 90ziger Jahren ging der damalige Intendant vom Theater Bremen,

Herr Bierwoss, eine Verbindung zum damaligen Trainer von Werder Bremen,

Herrn Rehhagel, ein.

Genutzt hat es nichts!

Es wäre besser, man hielte die Theater dazu an, die Stücke unverfälscht zu

spielen.

Wie man es eben nicht machen soll, zeigt die Produktion des Verdi’schen

Otello ganz in der Nachbarschaft unter der Geschäftsführung der Frau

Berman an der Niedersächsischen Staatsoper Hannover. Oder durch Frau Anders

am Schauspiel in Hannover mit Der zerbrochne Krug.

Dann erfüllten wenigstens diese beiden Häuser den Bildungsauftrag und zögen

nicht dem Steuerzahler unberechtigter Weise das Geld aus der Tasche.

|

|

|

|

|

|

|

Zitat Oper kann

man jetzt endlich wieder ohne Maske, Test und Schlange genießen –

aber das Publikum zögert

Zitatende |

|

|

|

|

|

|

|

Zitat 14. Juni 2022, 16:07 Uhr Lesezeit: 2 min

Georg Nigl als Orfeo in romantischer Höllenlandschaft. (Foto: Michael Pöhn/Wiener Staatsoper) Regisseur Tim

Morris und Dirigent Heras-Casado verwursten in Wien Monteverdis

Sänger-Oper. Von Helmut Mauró Es ist

ein Abend voller Mitleid. Das gibt schon die Geschichte des antiken

Barden Orfeo vor, wie sie Claudio Monteverdi als große

Oper in Musik gesetzt hat.

Orfeos junge Frau Euridice stirbt an einem Schlangenbiss, der Gatte

ist untröstlich und will sie aus der Totenwelt zurückholen. Das

gelingt ihm nur kurz, die musikalische Klage darüber ist lang,

Monteverdi zieht alle musikalischen Register. |

|

|

|

Zitat

|

|

|

|

Zitat

|

|

|

|

Zitat

|

|

|

|

Zitat

|

Kommentar

Im Fokus des Symposiums stand die Frage nach

möglichen Perspektiven der Wagner-Regie, die sich vor dem Hintergrund der

aktuellen gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Situation in

einem zunehmenden Spannungsverhältnis zwischen historischem Werk,

Interpretation und Zuschauererwartung bewegt.

Sind tatsächlich durch die an oberster Stelle

per Grundgesetz von 1949 festgeschriebene ‘Freiheit der Kunst‘ Eingriffe in

Struktur, Text und Partitur eines Werks, dessen Schutz auf Urheberrecht

abgelaufen ist, in jeder Form hinzunehmen? Hiervon wird seit der Hans

Neuenfels’schen Aida in Frankfurt am Main im Jahr 1980 großzügig Gebrauch

gemacht.

Von der Bevölkerung wird das zumindest bedauert, wenn nicht abgelehnt.

Der Urheberschutz aber gilt gleichwohl für die geleistete Regiearbeit, wie

deutsche Gerichte wiederholt bestätigt haben. Opernregie – in Abgrenzung zum

theatralischen Kunsthandwerk oder -gewerbe wie bei zahlreichen

konfektionierten Musical-Produktionen – wird vom Gros des Publikums dann als

befriedigend und gelungen empfunden, wenn erkennbar wird, dass ein Regisseur

das Werk in Text, Musik und Gehalt durchdrungen hat, wenn die Inszenierung –

wie auch immer sie sich zeigt – konzeptionell und in der konkreten

Realisierung „schlüssig“ und „werkgetreu“ abgeschlossen ist. Das heißt

nicht, dass Regie museal zu arbeiten hat.

Genese und Rezeptionsgeschichte eines Werks sind aber zu berücksichtigen.

Oder dürfen Erwartungshaltungen in der Darstellung der Figuren - wie beim

‘Otello‘ in Hannover - gegen die Vorgaben der Autoren so gravierend

unterlaufen werden? Desdemona die Böse, Kalte, Berechnende und Otello, der

Gescheiterte, der von ihr Gequälte?

Wandeln sich Werte derart auf der Opernbühne?

Ist beim z.B. ‘Ins-heute-Gezerre‘ der Werke die Kunst nach Art. 5 Absatz 3

Grundgesetz (GG) tatsächlich so frei, dass sie nicht gefallen muss und dem

Werk sogar nicht dienen darf?

Angesichts des Fachkräftemangels an den

deutschen Theatern, der sich von Beleuchtungsabteilung, Theatermalerei,

Gewandmeisterei bis hinauf zu den Künstlerischen Betriebsbüros durchschlägt,

sind gewisse Standards vielfach nicht mehr gewährleistet. Ein Umstand, mit

dem auch die Opernregie und -ausstattung umzugehen hat. Vieles, was

wünschenswert ist, kann nicht mehr gewährleistet werden. Historische Kostüme

versteht kaum jemand mehr zu fertigen, man kauft in Bekleidungshäusern ein

und beschränkt Kostüme wie jetzt im Berliner ‘Ring‘ auf ‘Schiesser‘

Feinripp-Unterwäsche – oder war`s ‘Trigema‘?

Konsensual lässt sich aus allen Referaten, Vorträgen und

Diskussionsbeiträgen konstatieren, dass es einfach erforderlich ist:

Regisseure wissen um die Abläufe eines Opernbetriebs und bringen das

‘Handwerk‘ mit. Bei Engagements „fachfremder“ Regisseure (bildender

Künstler, Filmemacher, Schriftsteller etc.), die wegen zugkräftiger Namen

verpflichtet werden, kommt es erfahrungsgemäß immer wieder zu Friktionen,

die den ‘Betriebsablauf‘ stören, elementare Dinge der Opernregie wie

Sängerführung und etwa Lichtdesign laufen nicht selten im

‘Try-and-error-Verfahren‘ zeit- und ressourcenraubend ab.

Wie berichtete Klaus Florian Vogt am 3.8.2022 während des Symposiums in BT:

Der Regisseur ließ drei Wochen lang die Szene Sachs/Stolzing im dritten Akt

‘Meistersinger‘ im Bühnenhintergrund proben, wobei von Anfang an klar war,

dass die Sänger den Dirigenten nicht sehen konnten und dieser keinen Kontakt

zu den beiden Solisten hatte. Der Erfolg: Im letzten Moment wurde die Szene

nach vorne an den Rand des Grabens verlegt.

Ergo: Waste of time and waste of manpower.

Unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung lässt Intendanten die freie

Wahl. Politik und öffentliche Hand aber müssen Änderungen am System der

finanziellen Zuwendungen vornehmen. Es darf auch nicht geschehen, dass aus

Unkenntnis oder politischem Entgegenkommen Intendanz-Planstellen mit

unqualifizierten Leuten besetzt werden und, um diese dann loszuwerden,

immense Abfindungen gezahlt werden müssen – siehe jetzt Trier, siehe jetzt

Karlsruhe.

Scheitern einer Opernproduktion – sogar sehenden Auges – sängerisch und

szenisch wie jetzt beim ‘Ring‘ in Bayreuth - darf nicht vorkommen. ‘Freiheit

der Kunst‘ hat ihre Grenzen.

Das gilt auch für ‘Katharina, die Grobe‘.

Gedanken zur

Zukunft der

Bayreuther Festspiele

Eine Denkschrift von Heribert A. Bludau

Vorwort

Ständig sind die Gedanken eines Menschen in Bewegung. Freude kommt auf, wenn sich eine angenehme Erinnerung einstellt. Sich „Gedanken machen“, das hört sich schon so an, als müsse man etwas neu durchdenken, eine Veränderung planen, etwas bisher Gewohntes beiseitelegen, Zeit gewinnen usw. Wenn sich meine Gedanken, in denen die Kunstgattung Oper eine ganz große Rolle spielt, um das Werk Richard Wagners drehen, dann denke ich unwillkürlich an die Bayreuther Festspiele, an die ältesten Opernfestspiele der Welt, gegründet vom Komponisten Richard Wagner mit dem Ziel, in dem von ihm erbauten Opernhaus ausschließlich seine Werke aufzuführen. Sogar der Begriff Festspiele ist eine Wortschöpfung Wagners. Die Weiterführung dieser Festspiele über seinen Tod hinaus, sind das Verdienst seiner Nachfahren bis zu Wieland und Wolfgang Wagner. Spätestens seit 2007 habe ich allerdings Grund, mit großer Sorge an den Sinn und den Fortbestand der Bayreuther Festspiele zu denken, denn spätestens seit der „Meistersinger“-Inszenierung durch Katharina Wagner im Sommer des Jahres 2007 und dem plötzlichen Tod ihrer Mutter Gudrun im November desselben Jahres, sowie dem sich erschreckend schnell verschlechternden Gesundheitszustand Wolfgang Wagners und damit einhergehend der schwindenden Befähigung, die Festspiele weiter leiten zu können, seit diesem Zeitpunkt geriet das ganze bisher so geordnete Unternehmen Festspiele arg ins Wanken.

Es war der Zeitpunkt gekommen, der allen Beteiligten klarmachte, es muss jetzt sehr schnell ein neuer fähiger Festspielleiter die Verantwortung übernehmen, um einen künstlerischen Neuanfang einzuleiten.

Der hier folgende Beitrag mit dem Titel Gedanken zur Zukunft der Bayreuther Festspiele baut ja auf Vergangenem auf. Er zieht Lehren aus schweren Fehlern, aus absichtlich der Zerstörung dienenden Entscheidungen der damals Verantwortlichen, ja sogar aus den Verstößen gegen geltende Satzungen (mit Gesetzeskraft), denn ab dem Herbst 2007 wurden die Bayreuther Festspiele zum Spielball der Politiker und Geldgeber. Von einem dringend erforderlichen künstlerischen Neuanfang war ab diesem Zeitpunkt gar keine Rede mehr.

Aktueller Anlass, sich noch ernstere Gedanken um den

Fortbestand der Festspiele zu machen, ist die Missachtung der durch

unkorrekte Vorabsprachen 2008 ins Amt beförderten Festspielleitung, die den

ihr (laut Stiftungssatzung) erteilten Auftrag nach § 2 / Sitzungszweck nicht

erfüllt.

Ferner die Art und Qualität

der Aufführungen, die beängstigend sinkende Nachfrage nach Eintrittskarten,

die in astronomische Höhen geschraubten Eintrittspreise und der im Frühjahr

und Sommer 2021 erneut gestartete Anlauf, nun ernsthaft über Änderungen der

Stiftungssatzung der Richard-Wagner-Stiftung nachzudenken, ja, sie sind

Anlass genug, die Zukunft dieser bedeutenden Opernfestspiele mit Sorge zu

betrachten.

Die Historie

der Bayreuther Festspiele

Erste Ideen Richard Wagners, ein eigenes Theater zu bauen, in dem er seine Musikdramen hätte aufführen wollen, sind schon aus dem Jahre 1850 bekannt, einem Zeitpunkt, als die Komposition des „Ring des Nibelungen“ noch in den Anfängen schlummerte. Dieses Theater zu errichten ist ihm in Bayreuth gelungen, nachdem zuerst in München ein Bauplatz für ihn reserviert war. Mit der Aufführung seiner Werke wurde er zum Begründer der „Bayreuther Festspiele“.

Er selbst konnte sie zu seinen Lebzeiten nur zweimal veranstalten, im Jahre ihrer Gründung 1876, als sein „Ring des Nibelungen“ erstmals komplett aufgeführt wurde, und 1882 zur Uraufführung seines letzten Werkes, dem Bühnenweihfestspiel „Parsifal“. Unter dem Namen „Bayreuther Festspiele“ haben seine Nachfahren, angefangen bei seiner Witwe Cosima, über seinen Sohn Siegfried, dessen Ehefrau Winifred, bis hin zu den Enkeln Wieland und Wolfgang die Festspiele als Festspielleiter bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts geführt.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass die Bayreuther Festspiele bis zum Ende des 19. und in den ersten 50 Jahren des 20. Jahrhunderts, bedingt durch zwei Weltkriege und nicht zuletzt auch aus finanziellen Gründen, nicht jedes Jahr durchgeführt werden konnten. Deshalb wurden sie seit ihrer Gründung (als förderungswürdig eingestuft) finanziell unterstützt. Heute jedoch sind ihre Hauptfinanziers die Bundesrepublik Deutschland, der Freistaat Bayern, die Stadt Bayreuth und der Förderverein „Gesellschaft der Freunde von Bayreuth e. V.“.

Wagners Sohn Siegfried und seine Frau Winifred haben aber bereits zum Ende der 1920er-Jahre den Grundstock zur Sicherung des wertvollen Erbes gelegt. Sie erschienen im Jahre 1929 vor einem Bayreuther Notar und sorgten in einem gemeinschaftlichen Testament für den Weiterbestand der Festspiele und für die Unveräußerlichkeit des Festspielhauses.

Weltgeltung erlangten die Bayreuther Festspiele ab der Wiedereröffnung nach dem Ende des II. Weltkrieges im Jahre 1951. Besonders die Inszenierungen Wieland Wagners, der 1966 mit nur 49 Jahren starb, revolutionierten den gesamten Aufführungsstil der Wagnerschen Musikdramen.

Aber auch Wielands Bruder Wolfgang, der die Festspiele ab 1966 allein weiterführte, erledigte dies souverän im Sinne der Familientradition mit großem Geschick, Führungs- und Begeisterungsfähigkeit und der Verpflichtung bedeutender Solisten, Regisseure und Bühnenbildner. Die Aufführungen waren Gesamtkunstwerke, sie galten als mustergültig und sie besaßen den Nimbus der „Einzigartigkeit“ bei den Besuchern.

Die Festspiele waren immer noch ein Privatunternehmen, seit sie 1951 erstmals nach dem Ende des II. Weltkrieges wieder stattfinden konnten. Seit diesem Zeitpunkt erhielten sie feste Zuschüsse der Bundesrepublik Deutschland, des Freistaats Bayern, der Stadt Bayreuth, und seit seiner Gründung im Jahre 1949, auch vom Förderverein „Gesellschaft der Freunde von Bayreuth e.V.“.

Einen weiteren Schritt in Richtung Sicherung des

ideellen und materiellen Familienerbes gingen die Nachfahren Siegfried und

Winifred Wagners, die Zweige der vier Familien Wieland, Wolfgang, Friedelind

und Verena Wagner, indem sie das Familienvermögen 1973 in eine „rechtsfähige

öffentliche Stiftung des bürgerlichen Rechts“ überführten. Wichtigste

Bestandteile der Stiftungssatzung sind die §§ 6 und 8, in ihnen geht es um

die Aufteilung der Stimmen im Stiftungsrat, um die Wahl des Festspielleiters

und um die Vermietung des Festspielhauses an den gewählten Festspielleiter.

Der Umgang mit der Stiftungsurkunde und der Satzung, ihre Nichtanwendung

bzw. ihr Missbrauch ist Thema des zweiten Teils dieser Ausarbeitung. Um es

noch einmal deutlich zu machen: Die Nachfahren der Eheleute Siegfried und

Winifred Wagner – Wieland, Friedelind, Wolfgang und Verena Wagner – sind die

Stifterfamilien. Wer sein Vermögen in eine Stiftung einbringt, vertraut den

Verantwortlichen der Stiftung, dass sie dieses Vermögen – wie in der

Stiftungssatzung ausgeführt – verwaltet. Der Text der Stiftungssatzung hat

Gesetzeskraft, die Satzung drückt den Stifterwillen aus. In der

Stiftungssatzung der Richard-Wagner-Stiftung Bayreuth bleiben den

Stifterfamilien noch ganz bestimmte Rechte erhalten.

In diesem Zusammenhang ist von einiger Wichtigkeit die Kenntnisnahme dessen,

dass Wolfgang Wagner 1976 eine zweite Ehe mit Gudrun Mack, geb. Armann,

einging, aus der die 1978 geborene Tochter Katharina hervorging.

Die Einzigartigkeit der Aufführungen blieb erhalten

bis ungefähr zur Jahrtausendwende. Ab diesem Zeitpunkt änderte sich

innerhalb eines Jahrzehnts bei den Festspielen fast alles, das meiste nicht

zum Vorteil.

In den kommenden Abschnitten geht es

jetzt darum, einerseits die großen Erfolge aufzuzeigen, die sich aus den ab

1951 geschaffenen Inszenierungen ergaben, andererseits aber auch die

Veränderungen zu beobachten, die – vorbereitend, schleichend und zuerst

nicht bemerkt – letztendlich ab 2008 alles so großartig Erarbeitete

zunichtemachten.

Die

Festspiele von 1951 bis 1972

Nach dem Zusammenbruch des Deutschen Reichs zum Ende des von den Nationalsozialisten begonnenen II. Weltkrieges konnten zunächst ab 1945 keine Festspiele mehr veranstaltet werden. Einerseits war das Festspielhaus von der amerikanischen Besatzungsmacht beschlagnahmt worden und diente zunächst als Unterhaltungsbühne zur Betreuung der amerikanischen Truppen. Andererseits wurden schwere Vorwürfe gegen die Familie Wagner erhoben, mit den Größen der Reichsregierung eng verbunden gewesen zu sein. Adolf Hitler war von 1933 bis 1940 ständiger Festspielgast. Er wohnte stets im Siegfried-Wagner-Haus und ging in Wahnfried ein und aus. Winifred Wagner musste sich deshalb 1949 vor dem Entnazifizierungsausschuss verantworten. Unter der Bedingung, dass sie die Festspielleitung niederlegt, diese ihren Söhnen Wieland und Wolfgang überträgt, bekam die Familie 1950 wieder das Recht zugestanden, Festspiele zu veranstalten.

Bis zu den ersten Festspielen der Nachkriegszeit war

es ein dorniger Weg. Es fehlte ein künstlerisches Konzept und es fehlte

Geld, viel Geld. Nun betrieben die Brüder Aufgabenteilung, jeder setzte

seine Stärken entsprechend ein. Wieland Wagner hatte die künstlerische

Leitung übernommen, Bruder Wolfgang war für die Organisation und fürs Geld

verantwortlich. Wieland, der zum Kriegsende mit seiner Familie bei seiner

Schwester Verena am Bodensee untergekommen war, durfte erst Jahre später

wieder nach Bayern einreisen. Er schmiedete mit seiner Frau Gertrud während

ihrer „Verbannung“ handfeste Pläne, wie man die Werke des Großvaters nach

der Wiedereröffnung der Festspiele (der neuen Zeit angepasst) inszenieren

könnte. Wolfgang reiste durch die Lande und sammelte erfolgreich Geld ein.

Als zum Schluss noch ein stattlicher Betrag fehlte, trat der Deutsche

Gewerkschaftsbund auf den Plan und stellte die nicht unbeträchtliche

Fehlsumme zur Verfügung. Die Gewerkschaft erhielt zum Dank in den späteren

Jahren jährlich zwei komplett reservierte Vorstellungen (zu günstigeren

Konditionen).

So konnte man nun Ende 1949 die Planungen für die

ersten Nachkriegsfestspiele im Jahre 1951 beginnen, wobei man wirklich bei

Null anfangen musste, denn es fehlte an allem. Als dann im Juli 1951 die

schwarzen Limousinen wieder den Hügel hinaufrollten, wurden die Besucher mit

einer Neuinszenierung des „Parsifal“ derart überrascht, so dass weite Teile

des Publikums die revolutionäre Inszenierung lautstark ablehnten. Und genau

diese Inszenierung (auf leergefegter Bühne) – das Bühnenbild bestand nur aus

wenigen Stoffhängern mit dezentem Licht beleuchtet – stiftete riesige

Verwirrung. Eine ausgefeilte Regie und der Einsatz des „neu erfundenen

„Sänger-Darstellers“ ließen aber bald alles Vergangene vergessen. Wieland

Wagner wurde in den kommenden Jahren zum erfolgreichsten Regisseur der

zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Niemand hätte damals gedacht, dass

seine „Parsifal“-Inszenierung 23 Jahre hintereinander (bis 1973) auf dem

Spielplan bleiben würde. Ich selbst hatte das Vergnügen, in den Jahren 1972

und 1973 daran mitarbeiten zu dürfen. Der Neustart war gelungen. Die Brüder

Wagner hatten überall in den Gebäuden Plakate aufgehängt, auf denen sie mit

dem Spruch “Hier gilt's der Kunst“ darum baten, auf dem gesamten

Festspielgelände von der Führung politischer Gespräche Abstand zu nehmen.

Dadurch wurde „die braune Vergangenheit“ weitgehend ausgeblendet.

In den kommenden Jahren inszenierten die Brüder Wagner immer abwechselnd – so war es vereinbart worden –, wobei Wieland mit seinen Regie-Einfällen stets der große Erneuerer war, der die szenische Entrümpelung Bayreuths fortsetzte, Bruder Wolfgang dagegen wartete bei seinen Inszenierungen vorwiegend mit Nachahmungen seines genialen Bruders auf.

Was die Instandhaltung und notwendige Sanierungen

des Festspielhauses angeht, das 1951 immerhin fast 75 Jahre alt war, ist zu

sagen, dass in den vorangegangenen Jahrzehnten immer nur das gerade

Notwendige durchgeführt wurde und dass nach dem II. Weltkrieg mit

umfangreichen Reparaturen oder Teilerneuerungen begonnen wurde. Die

Gesellschaft der Freunde von Bayreuth übernahm ab 1952 die Kosten für

Instandhaltung, Erneuerung oder zusätzliche Baumaßnahmen. Eine der

aufwendigsten Arbeiten in diesem Rahmen war (immer in der Winterzeit der

Jahre 1964/65/66) der Ausbau der gesamten Holzkonstruktion der

Arbeitsgalerien und des Schnürbodens, der Abriss der seitlichen

Bühnenhauswände, deren Neuaufbau auf beiden Seiten jeweils um zwei Meter

nach außen versetzt und in Betonfachwerk ausgeführt wurde, sowie der Aufbau

der gesamten neuen Bühnentechnik in einer Metallkonstruktion und die Montage

eines neuen Stahldachs auf das Bühnenhaus. Auch wenn im Folgenden nicht

jedes Jahr die durchgeführten Sanierungen einzeln erwähnt werden, so wurden

trotzdem in jedem Winterhalbjahr Teile der Gebäude saniert, erneuert oder

neue Gebäude (z. B. Probebühnen usw.) hinzugefügt.

Die Jahre ab 1952 bis einschließlich 1966 waren die „ganz großen“ Jahre der Bayreuther Festspiele. Die Besetzungen der Solopartien waren einfach einzigartig. Die berühmtesten Dirigenten kamen nach Bayreuth, und wenn Bayreuth rief, dann war es eine Ehre, mit den anderen Größen des Fachs gemeinsam diese einzigartigen Vorstellungen abzuliefern. Das Orchester erlangte Weltruhm und der Festspielchor (bis 1971 von Wilhelm Pitz geleitet) bleibt bis heute unübertroffen.

Eine Ära endete am 17. Oktober 1966, als Wieland

Wagner im Alter von nur 49 Jahren starb. Sein Bruder Wolfgang war nun

alleiniger Festspielleiter – so war es vereinbart. Wolfgang Wagner wurde ein

guter Festspielleiter, ein Meister der Organisation, ein immer ansprechbarer

„Vater“ des Unternehmens, solide, zuverlässig, der Kunst verpflichtet. Ab

1969 setzte er auch auswärtige Regisseure ein, was von allen Kennern

ausdrücklich anerkannt wurde.

Man weiß heute, mit welcher Sorgfalt und

Werkkenntnis Wolfgang Wagner die Regisseure auswählte, ihre Konzepte prüfte

und in wenigen Fällen auch von einer Verpflichtung wieder abrückte, wenn ihm

das Regiekonzept nicht zusagte. Er erkannte, dass sich der Inszenierungsstil

änderte und er suchte Regisseure, die diese Richtung einschlugen, ohne das

Werk zu beschädigen.

Den Anfang dieser Neuerung machte

August Everding mit einer Inszenierung des Fliegenden Holländers 1969. Götz

Friedrich setzte dies fort mit einer „Tannhäuser“-Inszenierung im Jahre

1972. Ich möchte objektiv urteilen und die ebenfalls einzigartigen

Festspiele nach Wieland Wagner in die Kategorie der „großen“ Jahre einstufen

und diese Festlegung bis mindestens zum Ende des Jahrhunderts gelten lassen.

Die Gründung

der Richard-Wagner-Stiftung 1973

Die Idee, die Bayreuther Festspiele in eine Stiftung einzubringen, wurde schon zu Lebzeiten Richard Wagners diskutiert. Auch Siegfried Wagner hatte sie im zweiten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts aufgegriffen. Grundgedanke bei diesen Erörterungen war stets die Erkenntnis, dass die Festspiele nicht mit dem Familienvermögen der Wagners allein betrieben werden können. Stets fanden sich immer wieder Förderer, die die fehlenden Summen zuschossen, aber dies alles hatte keine Regelmäßigkeit, so dass auch nicht jährlich Festspiele stattfinden konnten.

Eine Art Zwischensicherung stellte das gemeinschaftliche Testament von Siegfried und Winifred Wagner dar, welches im Jahre 1929 abgeschlossen wurde und in dem die Erbfolge festgelegt wurde, für den Fall des Todes der beiden Ehegatten. Ferner wurde festgelegt, dass das Festspielhaus nicht verkauft werden darf und dass es einzig der festlichen Aufführung der Werke Richard Wagners dienen soll, so wie es sein Erbauer einst festgelegt hatte.

Das Thema Stiftung war auch in den 1960er-Jahren

wieder Gegenstand ernsthafter Überlegungen. Nach Wieland Wagners Tod im

Jahre 1967 wurden die Bemühungen, das materielle und das ideelle

Familienerbe in eine Stiftung einzubringen, wiederaufgenommen. 1969 begannen

sich diese Planungen zu konkretisieren, man suchte Mitstifter, Förderer,

Zuschussgeber und Garanten und entwarf eine Stiftungssatzung, die in den

folgenden Jahren immer wieder den aktuellen Bedürfnissen angepasst wurde. Im

Frühjahr 1973 wurden diese Verhandlungen, die seitens der Familie Wagner von

Wolfgang Wagner und seiner Mutter Winifred in enger Abstimmung mit den drei

weiteren Familienzweigen geführt wurden, abgeschlossen. Nach Unterzeichnung

der Stiftungsurkunde trat am 2. Mai 1973 die zukünftige Stiftung mit dem

Namen Richard-Wagner-Stiftung Bayreuth das Erbe der Familie Wagner an. Bei

dieser Stiftung handelt es sich um eine rechtsfähige öffentliche Stiftung

des bürgerlichen Rechtes mit Sitz in Bayreuth. Die Stiftungssatzung drückt

den Stifterwillen aus! Die Stiftungssatzung hat Gesetzeskraft.

Eine Wiedergabe der Stiftungssatzung oder eine

zumindest umfangreiche Beschreibung der einzelnen Bestandteile des Erbgutes,

der Zuteilung des Erbes auf verschiedene Verwalter oder Nutzer ist hier

nicht nötig. Es reicht der Hinweis, dass in diesem Dokument auch die Nutzung

des Hauses Wahnfried einschließlich seiner Nebengebäude, die Überlassung des

Richard-Wagner-Archivs, einschließlich Bibliothek und Zubehör enthalten

sind. Ferner wird verfügt, dass das Richard-Wagner-Archiv und das Haus

Wahnfried der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollen, was im Falle

des Hauses Wahnfried ja mit der Umwandlung in ein Richard-Wagner-Museum

längst geschehen ist.

Wissen sollte man, dass die Stiftung laut § 4 aus

zwei Organen besteht: dem Vorstand und dem Stiftungsrat. Der Vorstand

besteht aus drei Mitgliedern. Erster Vorstand ist (als Vertreter des Landes

Bayern) der Regierungspräsident von Oberfranken, zweiter Vorstand eine

Person in Vertretung der Bundesrepublik Deutschland, zu delegieren vom

Staatsminister für Kunst und Medien, der dritte Vorstand ist (wenn der

Festspielleiter ein Mitglied der Familie Wagner ist) eben dieser

Festspielleiter. Die normalen Geschäfte der Stiftung erledigt der

Geschäftsführer nach § 7, es ist dies der Oberbürgermeister der Stadt

Bayreuth.

Wichtig sind § 6 und § 8. Paragraf 6 bestimmt, dass

der Festspielleiter (entsprechend den Anordnungen des § 8) vom Stiftungsrat

gewählt wird. In Paragraf 6 ist auch festgelegt, wie die 24 Sitze im

Stiftungsrat verteilt sind und wie viel Stimmen auf die einzelnen

Gruppierungen im Stiftungsrat entfallen:

5 Stimmen entfallen auf die Bundesrepublik Deutschland

5 Stimmen erhält der Freistaat Bayern

2 Stimmen hat die Stadt Bayreuth

2 Stimmen entfallen auf die Gesellschaft der Freunde von Bayreuth e.V.

2 Stimmen erhält die Oberfrankenstiftung

2 Stimmen bekommt der Bezirk Oberfranken

2 Stimmen hat die Bayerische Landesstiftung

4 Stimmen entfallen auf die vier Zweige der Familie Wagner.

In Paragraf 8 ist beschrieben, wie der Stiftungsrat den Festspielleiter wählt, dem – wenn er das Amt annimmt – das Festspielhaus vermietet wird – sinnvollerweise für die Dauer seines Festspielleiter-Vertrages.

Über die Anwendung von § 6 und 8 wird im Verlaufe meines Berichtes noch zu reden sein.

Für das festangestellte Personal der

Festspiele hatte der Übergang des Familienunternehmens Festspiele in die

Stiftung den Vorteil, dass ihr Arbeitgeber nun die Löhne und Gehälter den

Tarifen des Öffentlichen Dienstes entsprechen müssen.

Die Festspiele von 1973 bis 1985

Im Jahre 1973 gab es keine Neuinszenierung, die „Parsifal“-Inszenierung von Wieland Wagner aus dem Jahre 1951 stand letztmals auf dem Spielplan. Keine Inszenierung in Bayreuth wurde jemals so lange und so oft gespielt – 101 Mal!

1974 erschien wieder August Everding als Regisseur

einer neuen Inszenierung von „Tristan und Isolde“. Besondere Beachtung wurde

dem Dirigenten geschenkt: Carlos Kleiber dirigierte erstmals bei den

Bayreuther Festspielen.

Gespannt war man auf die 1975 erschienene „Parsifal“-Neuinszenierung durch Wolfgang Wagner. Nach Wieland Wagners Dauerinszenierung in einer neuen, bis dahin nicht bekannten Bühnenausstattung, die weltweit höchste Anerkennung gefunden hatte, musste Wolfgang Wagner jetzt ja eine ganz andere Bühnenfassung finden. Und, siehe da, die Inszenierung war sehr gut gelungen, im 1. und 3. Akt ein sehr naturalistisches Bühnenbild, eine sehr schöne, offene Verwandlung zu den beiden Gralsszenen, und auch Klingsors Zaubergarten war von vollendeter Schönheit. Zusammen mit einer guten Solisten-Besetzung (René Kollo in der Titelrolle), mitreißenden Chören und einem großartig spielenden Orchester – alles unter der Leitung von Hans Zender. Da war der Erfolg garantiert.

Und dann wurde es spannend: Nach Protesten – schon vor der Premiere, danach sogar in ganz fanatischer Form – erschien zum 100. Jubiläum der Bayreuther Festspiele 1976 die später so berühmt gewordene „Ring“-Inszenierung durch Patrice Chéreau, mit Pierre Boulez am Dirigentenpult. Da mit dem Bau der komplizierten Bühnenbilder erst im Januar 1976 begonnen werden konnte, und weil auch viele Teile in Filmstudio-Werkstätten in Rom gebaut und per LKW nach Bayreuth transportiert und dann erst bühnentauglich hergerichtet werden mussten, war das ganze Jahr bis zum Premierentag am 25. Juli eine äußerst anstrengende Zeit. Auch die szenischen Proben erforderten mehr Zeit als bei den „Ring“-Inszenierungen der vergangenen Jahre.

Presse und Besucher waren in Zustimmung und Ablehnung der Inszenierung gespalten. Fast täglich gab es laute Proteste, ja sogar Bedrohungen des Regisseurs. Da verschiedene Bilder konzeptionell nicht ausgereift waren, wurden zu den nächstjährigen Festspielen umfangreiche Umbauten bzw. Neubauten notwendig, die auch große Teile der Regie verändern sollten.

Das Jahr 1976 hielt aber noch eine einschneidende

Änderung bereit, die große Auswirkungen auf die gesamte

Geschichte der Festspiele erhalten sollte. Wolfgang Wagner ließ sich von

seiner ersten Frau Ellen scheiden und heiratete wenige Wochen später Gudrun

Mack, geb Armann, eine Mitarbeiterin aus der Presseabteilung der Festspiele,

25 Jahre jünger als er selbst. Diese neue Verbindung sollte weitreichende

Veränderungen bei den Festspielen hervorrufen, die gewaltige Auswirkungen

auf die Strukturen des Unternehmens, auf die Einstellung zur Nachfolge für

Wolfgang Wagner (irgendwann in der Zukunft) haben sollte, und die ab einem

noch nicht zu benennenden Datum das gesamte Gefüge der Festspiele in ernste

Turbulenzen versetzen würde.

Zum Jahr 1977: Im Frühjahr wurde nach einer

umfassenden Bauprobe mit den schon erwähnten Umbauten oder Neubauten für den

„Ring“ begonnen, die auch zeitig zum Probenbeginn fertig wurden. Die

„Ring“-Fassung von 1977, die bis 1980 auf dem Spielplan blieb, war die

endgültige, die in die Geschichtsbücher der Festspiele einging. In den

Jahren 1979 und 1980 wurde der „Ring“ fürs Fernsehen aufgezeichnet. Später

war er auch auf DVD erhältlich. Auch heute noch spricht man vom

Jahrhundertring. Der Schlussapplaus nach der letzten Götterdämmerung dauerte

fast eineinhalb Stunden und 106 Vorhänge. Er ging ein ins Buch der Rekorde,

ich war selbst dabei!

Auch eine der berühmt gewordenen Inszenierungen war

„Der fliegende Holländer“ in der Regie von Harry Kupfer mit dem Bühnenbild

von Peter Sykora im Jahre 1978. Großes Theater mit sehr bewegter

Personenführung durch den Regisseur. Auch die äußerst leise funktionierende

Bühnentechnik sorgte für Verwandlungen bei offenem Vorhang, die vom Publikum

als sehr angenehm empfunden wurden.

Im Jahre 1979 dann die zweite Regie-Leistung von Götz Friedrich in Bayreuth mit „Lohengrin“. In der Hauptrolle glänzte Peter Hofmann. Ein fantasievolles, aber abstraktes Bühnenbild dazu lieferte der bekannte Bildhauer und Maler Günther Uecker. Dieser Bühnenbildner (auch bekannt als der „Nagel-Uecker“) gestaltete das ganze Bühnenbild aus lauter Nägeln.

Im Jahre 1980 gab es keine Neuinszenierung, dafür

aber im darauffolgenden Jahre 1981 gleich zwei. Premieren-Vorstellung war

„Tristan und Isolde“, Regie, Bühnenbild und Kostüme: Jean Pierre Ponnelle,

der erstmals in Bayreuth arbeitete. Wer Ponnelle-Inszenierungen schon z. B.

in Köln oder in München gesehen hatte, wusste, was ihn in Bayreuth

erwartete. Genaue Einhaltung der Anweisungen Richard Wagners, fantasievolle

Bühnenbilder, schöne Kostüme und eine interessante Personenführung. Da war

der große Applaus schon vorprogrammiert. Den Tristan sang übrigens René

Kollo.

Die zweite Neuinszenierung besorgte Wolfgang Wagner

selbst. „Die Meistersinger von Nürnberg“, eine Inszenierung wie aus einem

Guss, Bühnenbild und Kostüme: volkstümlich-fränkisch. Siegfried Jerusalem

als Walther von Stolzing, Bernd Weikl als Hans Sachs und Hermann Prey als

Beckmesser versprachen großes Theater. Bayreuth also weiterhin auf der Höhe

der Zeit. Die 1980er-Jahre versprachen ein gutes Jahrzehnt für die

Festspiele zu werden.

Götz Friedrich erhielt für 1982 nochmals einen

Regieauftrag, er inszenierte den „Parsifal“ neu. Das Bühnenbild schuf

Andreas Reinhardt. Die Hauptrolle sang Peter Hofmann, in Bayreuth schon in

den Partien Siegmund und Lohengrin erprobt. Gegen anfängliche Widerstände:

Simon Estes als Amfortas. Erstmals am Dirigentenpult: James Levine, ein

Klangfetischist und ein Freund langsamer Tempi. Ein Ohrenschmaus! Levine

sollte 18 Jahre in Bayreuth bleiben.

Und dann kam 1983 – nach schon im Jahre 1980

begonnenem Vorsingen – ein mit großen Vorschusslorbeeren versehener „Ring

des Nibelungen“, Regie Peter Hall, Bühnenbild William Dudley, Dirigent Georg

Solti. Um diesen Dirigenten mal in Bayreuth einsetzen zu können, hatten sich

Wieland und Wolfgang Wagner schon 30 Jahre lang bemüht (wie behauptet

wurde). Die Erwartungen waren hoch, denn die „Ring“-Einspielung von Georg

Solti aus dem Jahre 1960 (mit allen damals besten Wagner-Interpreten und

erstmals in Stereo) galt als beste Schallplattenaufnahme des „Rings“, die

seinerzeit auf dem Markt war.

Entsprechend groß jedoch war die Enttäuschung, denn

das Ergebnis hatte Mängel auf vielen Ebenen. Der Dirigent, mit dessen

Vermittlung auch der Regisseur verpflichtet worden war, kam nicht mit dem

Orchester zurecht. Die Sitzordnung bereitete ihm Probleme. Die

Probenatmosphäre zwischen ihm und dem Orchester war stets angespannt. Der

erwartete Klang stellte sich nicht ein. Außerdem stimmte die Chemie zwischen

ihm und Wolfgang Wagner nach kurzer Zeit überhaupt nicht mehr. Georg Solti

war mit nichts zufriedenzustellen. Die sehr schönen, aber technisch

aufwändigen Bühnenbilder bereiteten schon in den Proben zahlreiche

Schwierigkeiten. Nur zwei Beispiele: Bei Effekten, bei denen Wasserdampf

eingesetzt wurde und beim Betrieb der hydraulischen Anlagen waren immer

wieder Zischgeräusche zu hören, was allerdings ab dem zweiten Jahr behoben

war. Oder: Im Siegfried sollte die Erda der Wurzel eines Baums entsteigen,

wenn dieser etwas aus dem Boden hochgezogen wurde. Richtig geklappt hat das

nie, dieser Effekt wurde ab dem zweiten Spieljahr fallen gelassen.

Unregelmäßigkeiten gab es auch im Umgang mit dem

Regisseur. Ein großer Mangel war, dass er die deutsche Sprache nicht

beherrschte (obwohl er deren Erlernung beim Vertragsabschluss zugesagt

hatte). Einzig der Bühnenbildner William Dudley erfüllte die an ihn

gestellten Erwartungen. Peter Hall kam zwar im zweiten Aufführungsjahr

wieder, ließ sich aber für den Rest der Produktion von einem

Regieassistenten vertreten. Die verpflichteten Solisten waren mit einer

Ausnahme erste Wahl, nur Rainer Goldberg, der den Siegfried sang, hatte

nicht alle Vorstellungen durchgehalten und wurde durch Manfred Jung ersetzt,

der ebenfalls in der Produktion blieb, bis sie nach vier Jahren abgesetzt

wurde.

Schade, dass dieser „Ring“ nicht fürs Fernsehen oder

für die Herstellung von DVDs aufgezeichnet wurde. Mir persönlich hat dieser

„Ring“ sehr gut gefallen, sah man in ihm doch leichte Anklänge an Wieland

Wagners Inszenierungen.

Ich habe die „Ring“-Produktion, die mit so großen Erwartungen gestartet war, deshalb ausführlicher beschrieben, um zu zeigen, wie professionell in Bayreuth gearbeitet wurde und wie sehr der Festspielleiter Wolfgang Wagner Herr der Situation war.

Das Jahr 1984 war mal wieder ohne Neuinszenierung,

da jetzt Verbesserungen an der Vorjahres-Inszenierung durchgeführt wurden.

Georg Solti sagte im Mai 1984 seine weitere Mitarbeit in Bayreuth ebenfalls

ab. Man kam überein, diese mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen des

Dirigenten zu begründen. Die Inszenierung blieb nur vier Jahre auf dem

Spielplan. Vom zweiten bis zum vierten Jahr dirigierte Peter Schneider (in

Bayreuth bereits bekannt) die „Ring“-Vorstellungen.

Im darauffolgenden Jahr, also 1985, inszenierte

Wolfgang Wagner den „Tannhäuser“ neu. Erstmals am Dirigentenpult stand

Giuseppe Sinopoli, ein Italiener, der in den folgenden Jahren zum

Festbestand der Dirigenten zählte.

Die Elisabeth sang in dieser Inszenierung erstmals die damals 29 Jahre alte Cheryl Studer. Für die Rolle des Tannhäuser war René Kollo vorgesehen, aber schon in den Proben gab es Schwierigkeiten mit ihm. Erst passten ihm die ausführlichen Proben nicht, dann hat er gesanglich immer nur markiert, was sowohl die Kollegen als auch der Dirigent beanstandeten. René Kollo schob eine Stimmbandschwellung vor, die er in Wien hatte behandeln lassen. Sein Wiener Arzt bestätigte Wolfgang Wagner telefonisch, dass Kollo singen könne. Glücklicherweise hatte Wolfgang Wagner auf einer vollwertigen Zweitbesetzung bestanden, denn Kollo, der unbedingt auch die Generalprobe singen wollte, sagte diese kurzfristig ab, und Richard Versalle, der

Zweitbesetzte in der Rolle, musste

einspringen. Am Premierentag „platzte dann die Bombe“. Obwohl Wolfgang

Wagner Herrn Kollo gebeten hatte, bis spätestens um 11:30 Uhr Bescheid zu

geben, wenn er die Premiere nicht singen könne, sagte der aber erst 47

Minuten vor der Vorstellung seine Mitwirkung ab. Er hatte bereits seine

Sachen gepackt und reiste noch am Nachmittag aus Bayreuth ab. (Quelle:

„Geschichte der Bayreuther Festspiele“, Oswald Georg Bauer). René Kollo

wurde bei den Festspielen nie mehr eingesetzt. Nun wurde auch bekannt, dass

Kollos Frau Beatrice einen Tag zuvor Mutter geworden war (Illustrierte

Quick). Kollos Ersatzmann in Bayreuth, Richard Versalle, und die junge

Cheryl Studer wurden zum Ende der Premierenvorstellung mit großem Applaus

bedacht.

Die Gründung

der Bayreuther Festspiele GmbH

Aber im Jahre 1985 geschah auf der Ebene der Festspielleitung etwas, worüber sich die meisten Beobachter damals keine Gedanken machten. Seit Wolfgang Wagner 1979 sein 60. Lebensjahr vollendet hatte, stellte die Presse wiederholt die Frage an ihn, wie er sich denn seine eines Tages notwendig werdende Nachfolge vorstelle und wer aus der Familie dafür die nötige Eignung mitbrächte. Er antwortete stets gleichbleibend, er sehe im weiten Familienkreise niemanden, der die Fähigkeiten habe, die Festspiele zu leiten. Jeder, der dafür in Frage käme, müsse dieses Handwerk „von der Pike auf erlernt“ haben!

In der Rückschau auf die Entwicklung in dieser Frage ist es heute nicht vermessen zu vermuten, dass sich seine Einstellung zur Nachfolgefrage seit seiner Wiederverheiratung ̶ möglicherweise durch die Beeinflussung seiner zweiten Ehefrau ‒ grundlegend geändert hat, dass die Eheleute Wagner dies aber geheim hielten (oder vielleicht nur mit ihren Anwälten besprachen).

Jedenfalls gründete Herr Wagner 1985 die „Wolfgang Wagner GmbH“, eine

Firma, die nunmehr die Festspiele ausrichtete. Hiermit wurden dann auch alte Vereinbarungen zwischen ihm, seiner Mutter und seinem verstorbenen Bruder hinfällig.

Es wird ihm auch niemand

verübeln, dass er sich 1986 persönlich durch den Abschluss eines

Versorgungsvertrages (mit GmbH-Fassung) absicherte. 1987 wurde eine

Vereinbarung über Geschäftsanteilabtretung und die Umwandlung der Wolfgang

Wagner GmbH in die Bayreuther Festspiele GmbH abgeschlossen. Wolfgang Wagner

war einziger Gesellschafter mit einem Festspielleitervertrag auf Lebenszeit.

Nach Abschluss dieser Aktivitäten war es Herrn Wagner nun möglich, einen

neuen Mietvertrag für das Festspielhaus zwischen der Festspiele GmbH und der

Richard-Wagner-Stiftung (mit Datum vom 6. Juni 1990) abzuschließen. Dieser

Vertrag sollte auslaufen, wenn Wolfgang Wagners Festspielleitertätigkeit

endet.

Die

Festspiele in den Jahren 1986 bis 1999

Die Jahre 1986 bis 1999 werde ich jetzt nur flüchtig schildern, weil sie im Sinne der Beachtung der Historie des Unternehmens und unter Anwendung der langjährigen Traditionen von Wolfgang Wagner als Festspielleiter verantwortungsbewusst geführt und veranstaltet wurden. Die immer wieder gestellten Fragen nach seiner Nachfolge beantwortete er – immer gleichbleibend – wie schon geschildert. Damit verschaffte er sich wieder einigen zeitlichen Abstand.

Im Jahr 1986 lief der „heißumkämpfte Ring“ Hall/Solti letztmalig. Eine Neuinszenierung fand in diesem Jahr nicht statt.

Dafür aber brachte das Jahr 1987 gleich eine neue „Lohengrin“-Produktion, die man berechtigterweise hervorheben darf. Der bekannte Filmregisseur Werner Herzog und der Bühnenbildner Henning von Gierke schufen eine Inszenierung, die der Bezeichnung „Romantische Oper“ vollkommen entsprach. Die Besetzung war erstklassig, die Bühnenbilder in leichten Farben gehalten. Auch wurde mit dezenten Projektionen gearbeitet. Die Inszenierung wurde auf Jahre hinaus die meist geschätzte, für die allein schon mehr als zehn Vorstellungen hätten stattfinden können, so hoch war die Nachfrage nach Karten!

Ein weiterer Höhepunkt wurde im Jahre 1988 eine neue

„Ring“-Produktion, Regie: Harry Kupfer, Bühnenbild: Hans Schavernoch,

Dirigent: Daniel Barenboim. Presse und Publikum waren gespannt auf diesen

Ring, denn jede „Ring“-Inszenierung wurde an der von Chéreau gemessen. Ohne

Zweifel kann ich sagen, diese Inszenierung war von der ersten Szene im

„Rheingold“ bis zum Schluss der „Götterdämmerung“ bewegend, aufrührend.

Presse und Publikum waren gleichermaßen hingerissen. Ein solcher „Ring“ ist

Bayreuth würdig! Wer eine genaue Analyse dieses Kupfer'schen Kunstwerkes

haben möchte, dem kann man getrost Oswald Georg Bauers „Die Geschichte der

Bayreuther Festspiele“ empfehlen! Dieses Werk beantwortet jede Frage.

Das Jahr 1989 war nicht ohne Neuinszenierung (wie

sonst im Jahr nach einer Ring-Neuinszenierung). Wolfgang Wagner inszenierte

selbst einen neuen „Parsifal“. Um es ganz einfach auszudrücken: Er wollte

das, was ihm in seiner Inszenierung von 1975 nicht so gefallen hatte, jetzt

tiefgründiger beleuchten.

Das ist ihm auch gelungen. Ein neuer strahlender Tenor, William Pell, in der Titelrolle, die überwältigend großartige Waltraud Meier als Kundry, und der ergreifend singende Chor waren neben dem Dirigenten James Levine die großen Stützen dieser Inszenierung. Lob von Presse und Publikum!

Auch 1990 konnte Bayreuth wieder glänzen. Ein neuer „Fliegender Holländer“ erschien auf dem Spielplan. Wolfgang Wagner hatte mutig besetzt. Regie: Dieter Dorn, Bühnenbild: Jürgen Rose (schon 1972 beim „Tannhäuser“ von Götz Friedrich erfolgreich) und Giuseppe Sinopoli als Dirigent. Als Holländer glänzte Alan Titus, die Senta verkörperte Sabine Hass, die wenige Jahre später – viel zu jung – starb. Bild und Regie wurden vom Publikum begeistert gefeiert, der Musik fehle der große Atem, meinte die Presse. Bundespräsident von Weizsäcker hatte Vaclav Havel, den tschechischen Präsidenten, mitgebracht, beide wurden vom Publikum mit viel Applaus bedacht. So kurz nach der politischen Wende wirkten im Chor und im Orchester wieder zahlreiche Musiker aus den bisherigen Staaten des Ostblocks mit! Aufbruchstimmung auch hier! Auch dieser „Fliegende Holländer“ war ein großer Erfolg für Bayreuth.

Für 1991 wäre zu vermelden, dass keine

Neuinszenierung auf dem Spielplan stand, dass die deutschen, europäischen

und internationalen Wagner-Verbände zusammengefasst wurden zur Vereinigung

Richard Wagner International. Ferner gab die Festspielleitung

bekannt, dass für die 57.500 Plätze der 30 Aufführungen 357.513 Bestellungen

im Kartenbüro eingegangen waren.

Das Jahr 1992 kam auch ohne Neuinszenierung aus. Zur

Eröffnung gab man die Wiederaufnahme von Wolfgang Wagners

„Tannhäuser“-Inszenierung mit einem neuen Dirigenten, Donald Runnicles, der

schon mehrere Jahre als Assistent von James Levine in Bayreuth gearbeitet

hatte. Hier sieht man, dass Bayreuth auch den musikalischen Aufbau von

Talenten förderte. Besonderes Augenmerk fiel auf die „Parsifal“-Inszenierung

Wolfgang Wagners, in der mit Waltraud Meier und Placido Domingo zwei

Weltstars zu niedrigen Gagen auftraten. Das Publikum war begeistert. Ein

Besucher, der seine 35 DM teure Karte verkaufen wollte, brachte diese für

2500 DM an den Mann. Der Schwarzmarkt blühte – sehr zum Ärger Wolfgang

Wagners!

Im Jahr darauf, also 1993, kam dann die lang

erwartete „Tristan“Neuinszenierung auf den Spielplan, aber nicht – wie

erwartet – mit Patrice Chéreau als Regisseur, sondern mit Heiner Müller,

einem Dramatiker aus der früheren DDR, in der Brecht-Nachfolge auch Leiter

des Berliner Ensembles. Das Bühnenbild schuf Erich Wonder, der als Grundbau

einen Kubus auf die Bühne stellte, der einen immateriellen Raum darstellen

sollte, außer jeder Zeit und außer jeder Dimension, einen Raum der Seele,

der Innenschau. Mittels der Lichtwechsel schuf er einen Lichtraum von

suggestiver Wirkung, in der die handelnden Personen mit ihren Emotionen

gefangen waren. Jeder, der diese Inszenierung gesehen hatte, war tief

beeindruckt davon, wie sehr es zwischen Tristan, Isolde und König Marke

knisterte. Die Kostüme entwarf der in Paris lebende japanische Modeschöpfer

Yohji Yamamoto. Dirigent der Aufführung war Daniel Barenboim, seine

Assistentin war Simone Young, die schon bald eine der ersten Dirigentinnen

in Deutschland wurde. In den Hauptrollen: Siegfried Jerusalem und Waltraud

Meier, die Brangäne sang Ute Priew und John Tomlinson den König Marke. Der

Schlussapplaus wogte zwischen Buh und Bravo hin und her, das Regie-Team

wurde gnadenlos ausgepfiffen. Als die Inszenierung Jahre später auslief,

galt sie als ein Meilenstein in der Interpretation des Werkes.

In diesem Jahr verzeichneten die Festspiele ebenfalls wieder hohen Besuch, Michail Gorbatschow und seine Frau Raisa kamen als Gäste der bayerischen Staatsregierung zur Premiere.

Ein neuer „Ring des Nibelungen“ war 1994 fällig. Dieter Kirchner, der Regisseur hatte sich als Bühnenbildnerin rosalie ausgesucht, die ausgesprochen schöne farbige Bilder und Kostüme entwarf. Raum und Zeit sollten den Mythos neu definieren. In der heutigen Betrachtung lagen die Bühnenbilder der einzelnen Akte ganz nah an Wagners Werk. Beim ersten Blick darauf weiß man gleich, in welchem Stück, in welchem Akt und in welchem Bild man sich gerade befindet. Der Regisseur bekannte sich in seiner Regie zur „offenen Dramaturgie“, wie er sagte, das Ende ist immer offen und muss immer wieder neu erzählt werden. Auch über diese Inszenierung kann man seitenlang berichten, Regie und Bühnenbilder blieben trotzdem umstritten. Mit großem Applaus bedacht wurde die Riege der Sänger und die musikalische Leitung durch James Levine.

Das Jahr 1995 brachte keine Neuinszenierung, man wies auf die vielfältigen Restaurationsarbeiten im Zuschauerraum und in den Foyers hin. Hier konnten weite Teile des Hauses wieder in den Urzustand vor 1932/33 zurückversetzt werden, was beim Publikum auf große Zustimmung stieß.

Als Premiere des Jahres 1996 brachten die Festspiele

Wolfgang Wagners dritte „Meistersinger von Nürnberg“-Inszenierung auf die

Bühne. Es sollte seine überhaupt letzte Regie in Bayreuth werden. Als

Dirigenten hatte er sich schon lange Daniel Barenboim gewünscht, nun wurde

auch das möglich. Die Regie war als musikalische Komödie der menschlichen

Irrungen und Wirrungen und als Utopie einer friedlichen Humanität angelegt.

Das Bühnenbild hatte Wolfgang Wagner auch selbst entworfen. Bis auf die

Schusterstube spielten alle Bilder vor dem Hintergrund einer riesigen, nach

hinten gewölbten Weltkugel, die auch als Projektionsfläche zur Gestaltung

der einzelnen Akte diente. Vom Gefühl her empfand ich diese Inszenierung als

fröhlich, weltoffen und versöhnend, was besonders im Schlussbild seine ganze

Wirkung entfaltete. Die Inszenierung ließ viel Raum für philosophische

Betrachtungen. Die wichtigsten Darsteller seien auch noch genannt: Robert

Holl als Hans Sachs, Peter Seifert als Walther von Stolzing, Andreas Schmidt

als Beckmesser, Renee Fleming als Eva und Endrick Wottrich als David. Eine

wirklich gute Besetzung für Bayreuth.

Zu den Festspielen von 1997, die keine

Neuinszenierung brachten, wurden einige Zahlen bekannt gegeben. Die

Gesellschaft der Freunde von Bayreuth zählte jetzt 4.373 Mitglieder, die

Wagner-Verbände konnten 250 Stipendiaten einen Festspielbesuch ermöglichen,

der Gesamthaushalt der Festspiele betrug 1997 glatte 21 Millionen DM,

(heute: 10,7 Mio. Euro), wovon knapp die Hälfte durch Eigenerlöse

erwirtschaftet wurden. Der Anteil der Personalkosten betrug 83 %.

Auch 1998 gab es keine Neuinszenierung. Die

Kartennachfrage war ungebrochen. Der „Ring“ (Inszenierung: Dieter Kirchner,

Bühnenbild und Kostüme: rosalie, Dirigent: James Levine) stand in

diesem Jahre letztmals auf dem Spielplan. Man hätte ihn 15 Mal verkaufen

können. Nach 18 Jahren verabschiedete sich auch James Levine von den

Festspielen, ein Musiker der vor Freude über seinen Beruf immer strahlte und

der überall beliebt war.

Zu den Festspielen von 1999 wurde auch der

Königsbau, der nach denkmalpflegerischen Vorschriften restauriert wurde,

fertig. Damit war die Gesamtrenovierung des Hauptgebäudes abgeschlossen. Die

Gesellschaft der Freunde von Bayreuth feierte Anfang des Jahres ihr

50-jähriges Bestehen. Die Summe der Zuschüsse zum Festspielbetrieb in den

vergangenen 50 Jahren betrug insgesamt über 50 Millionen DM. Prompt kündigte

der neu ernannte Bundeskulturbeauftragte Michael Naumann eine Kürzung der

Bundeszuschüsse um 480.000 DM an. Nach Protesten von allen Seiten – vor

allem von Wolfgang Wagner – wurde dieses Vorhaben Ende Februar

wiedereingestellt. Wolfgang Wagners bestes Argument gegen die Kürzungen war

sein unanfechtbares und peinlich genaues Finanzmanagement, welches er schon

seit Jahrzehnten so gehandhabt hatte.

Zu großen Irritationen führte 1999 die Mitteilung

der Richard-Wagner-Stiftung, dass sie das Verfahren zur Nachfolge Wolfgang

Wagners einleiten wird, wozu Herr Wagner sein Einverständnis gegeben habe.

Im weiteren Verlauf dieser Mitteilung schränkt Herr Wagner aber gleich

wieder ein, dass er aus Pflichtgefühl und Sorge für die Zukunft an einer

Nachfolgeregelung mitarbeiten will. Konkrete Personalentscheidungen seien

noch nicht getroffen worden, und an einen Rücktritt seinerseits vom Amt des

Festspielleiters sei momentan auch nicht zu denken. Allerdings gab im

gleichen Jahr noch Gudrun Wagner (die als persönliche Referentin der

Festspielleitung tätig war) bekannt, dass sie die Festspielleitung

übernehmen würde. Es bewarben sich um diesen Posten ebenfalls Wolfgang

Wagners Tochter Eva Wagner-Pasquier und Wieland Wagners Tochter Nike. Der

Stiftungsrat entschied sich im Jahre 2001 nicht für Gudrun Wagner die – laut

Kultusminister Zehetmair – keine Erfahrung in künstlerischen Dingen habe,

sondern für Wolfgangs Tochter Eva. Damit war nun Wolfgang Wagner überhaupt

nicht einverstanden und er berief sich auf seinen lebenslangen

Festspielleiter-Vertrag, den er nun zu erfüllen gedenke. Ihm wurde dann vom

Kultusminister der ehemalige Intendant des Münchner Gärtnerplatz-Theaters,

Klaus Schulz, als „Ersatzmann“ zur Seite gestellt. Dieser wurde fortan als

„freier Mitarbeiter“ geführt. Wagner reagierte beleidigt und zog sich ab

jetzt sehr häufig aus der Verantwortung zurück.

Zu den Festspielen des Jahres 1999 erschien ein

neuer „Lohengrin“ auf dem Spielplan. Unter der musikalischen Leitung des

Italieners Antonio Pappano entstand in der Regie von Keith Warner und im

Bühnenbild von Stefanos Lazaridis eine sehr dramatische Inszenierung, von

der der Regisseur selbst meint, der „Lohengrin“ sei Wagners „einzige

wirkliche Tragödie“, weil zum Schluss doch niemand erlöst zurückbleibt. Ich

nannte diese Inszenierung immer den „schwarzen Lohengrin“ weil der

Hintergrund aller Bilder schwarz war. Musikalisch (auch was die Besetzung

der Hauptrollen angeht) war dies eine großartige Aufführung. Was mir nicht

gefallen hat, war mal wieder das inszenierte Vorspiel, denn damit wird dem

Zuhörer die Schönheit der symphonischen Musik klammheimlich entwendet.

Grundsätzlich gab und gibt es bei einer Inszenierung wie dieser so viele

Deutungsmöglichkeiten, dass der interessierte Opernfreund Lesestoff für

viele Tage hätte, wollte er das Geheimnis ergründen. Ich behaupte aber sehr

selbstbewusst, dass diese Inszenierung ganz und gar „werkgerecht“ war.

Interessant war, dass das Publikum nach dem Fallen des Vorhanges – tief

bewegt – einen Moment in Stille verharrte, ehe tosender Beifall losbrach.

Die noch auf dem Spielplan erschienenen Inszenierungen des „Fliegenden

Holländers“ und „Tristan und Isolde“ liefen in diesem Jahr letztmalig.

Abschiede gilt es auch für dieses Jahr zu vermelden:

Siegfried Jerusalem verabschiedete sich von Bayreuth. Er sang die Titelrolle

in den diesjährigen Aufführungen von „Tristan und Isolde“. Aber auch Norbert

Balatsch, seit 28 Jahren der Chordirektor der Festspiele, der den Chor nach

Wilhelm Pitz zum weltbesten Chor geformt hatte, hörte auf und übergab den

Taktstock an seinen bisherigen Vertreter Eberhard Friedrich. Aber auch

Waltraud Meier und Hans Sotin wurden ab diesem Jahre nicht mehr nach

Bayreuth eingeladen, ein Abschied ohne jede Begründung.

Auf das letzte Jahrzehnt zurückblickend kann man sagen, dass die Festspiele in vielerlei Hinsicht Kontinuität ausstrahlten. Wolfgang Wagner war stolz darauf, namhafte Dirigenten für die Laufzeit der einzelnen Stücke verpflichtet zu haben. Das Gleiche galt auch für die Sänger. Manche Künstler, die neu auf dem Spielplan erschienen, waren Jahre zuvor bereits als Assistenten in Bayreuth tätig gewesen. Wolfgang Wagner arbeitete gerne mit jungen Leuten und griff auch ihre Ideen auf.

Wolfgang Wagners Intendanz neigte sich ihrem Ende

entgegen. Von seinen Inszenierungen waren die „Meistersinger von Nürnberg“

und der „Parsifal“ noch im Spielplan. Diesen Schöpfungen seines Großvaters

stand er besonders nahe. Wolfgang Wagner ist in seinen Inszenierungen

niemals dem Zeitgeist nachgelaufen, er hat sich niemals einer Mode

unterworfen. Bei der Nennung seines Namens fällt einem sofort das

Positive bei den Bayreuther Festspielen ein, die Einzigartigkeit der

Vorstellungen. Aber auch, dass er auf den öfter von außen einfließenden

Vorschlag, den Spielplan um die Jugendwerke seines Großvaters zu erweitern,

nicht eingehen wollte. Doch seine Führung der Festspiele war seriös,

verlässlich, nur der Kunst zugewandt. Leider hat er nichts dafür getan, dass

die nächste Generation der Gesamt-Familie (ihren Qualitäten und

Vorleistungen gemäß) in die Festspielleitung eingebunden werden konnte, um

das Amt (in absehbarer Zeit) in die Hände von Personen zu übergeben, die

höchstmögliche Kontinuität garantierten.

In den Jahren zwischen 1987 und 1999 war das

Ehepaar Wagner – zusammen mit seinen Anwälten – nicht untätig, wenn es um

Fragen der Nachfolge Wolfgang Wagners im Amt des Festspielleiters und aller

sich daraus entwickelnden Veränderungen gegenüber dem damaligen Status quo

ging. Das Ganze spielte sich natürlich im Geheimen ab, nur kein Aufsehen

erregen!

Ein mit großer Sorge beobachtetes Phänomen war jedoch die schleichende Machtübernahme der Festspielleitung durch Gudrun Wagner. Sie hatte leichtes Spiel, weil ihres Mannes Klarsicht, seine Widerstandskraft, seine physischen und mentalen Fähigkeiten spürbar nachließen. Er wurde schrittweise entmachtet, aus der Leitung der Festspiele entfernt, er bekam sogar ein eigenes kleines Büro am Ende des Ganges, damit er nicht mehr alles mitbekam, was da so hinter seinem Rücken von seiner Frau entschieden wurde. In der Belegschaft nannte man Gudrun Wagner mittlerweile die „Chefin“. Auch der Umgangston zwischen Gudrun und Wolfgang Wagner wurde rauer, ja, es fielen sogar Sätze – laut und in aller Öffentlichkeit, vor Zeugen gesprochen –, die ich hier nicht wiedergeben kann.

Die Leser meiner Überlegungen, wie wohl die Zukunft der Bayreuther Festspiele aussehen könnte, werden sich fragen, warum die Vergangenheit der Festspiele so ausführlich geschildert wird und was diese – als sie damals in die „Gegenwart um 2007/2008“ mündete – mit meiner Zukunftsprognose zu tun hat. Erschreckendes wird der Leser erfahren und dann kann er unschwer feststellen, welche Qualität die Festspiele der letzten 50 Jahre des 20. Jahrhunderts hatten und wie sich die künstlerische Qualität und die Außendarstellung Bayreuths in den Jahren ab ca. 2004 so radikal verschlechtert haben.

Die

Festspiele 2000 bis 2007

Das neue Jahrhundert begann bei den Festspielen 2000 mit einer noch von Wolfgang Wagner geplanten Neuinszenierung des „Ring des Nibelungen“, Regie: Jürgen Flimm, Bühnenbild: Erich Wonder, Dirigent: Giuseppe Sinopoli.

Die Inszenierung war zeitlos angelegt und bühnenbildnerisch ohne besondere Glanzpunkte. Bei den Solisten ist Alan Titus hervorzuheben, der den Wotan und den Wanderer sang, besonders aber Placido Domingo und Waltraud Meier, die als Siegmund und Sieglinde zu hören und zu sehen waren. Giuseppe Sinopoli dirigierte erstmals den Ring, der im kommenden Jahr – so hoffte man – durch diesen Dirigenten noch an Ausdruckskraft gewinnen würde. Leider verstarb Giuseppe Sinopoli im Frühjahr des folgenden Jahres unerwartet in Berlin.

Als Delegierter des bayerischen Kulturministeriums erschien im Jahre 2000 der Ministerialdirigent Toni Schmid im Stiftungsrat.

Im Jahre 2001 stand Wolfgang Wagners „Parsifal“ letztmals auf dem Programm. Dirigent war Christoph Eschenbach, der jedoch Schwierigkeiten mit dem Orchester hatte und deshalb auch in den kommenden Jahren nicht mehr nach Bayreuth kam. Mit Bescheidenheit nahm Wolfgang Wagner den ehrlichen Applaus des Bayreuther Publikums entgegen. Eine Neuinszenierung gab es in diesem Jahre nicht. Die im vergangenen Jahr – noch unter der musikalischen Leitung von Giuseppe Sinopoli – auf dem Spielplan erschienene „Ring“-Neuinszenie-rung übernahm in diesem Jahr Adam Fischer.

Eine neue „Tannhäuser“-Inszenierung machte 2002 von sich reden. Der Franzose Philippe Arlaud war Regisseur und Bühnenbildner, Dirigent war – erstmals in Bayreuth – Christian Thielemann. Eine farbenprächtige Dekoration, die bei wechselnden Lichtfarben jede geforderte Stimmung genau traf. Besonders gelungen war die schnelle Verwandlung vom Venusberg ins Wartburgtal, möglich gemacht durch den Einsatz moderner Hydraulik. Wolfgang Wagners letzte „Meistersinger“-Inszenierung stand letztmalig auf dem Spielplan. Nach Schluss nahm Wolfgang Wagner Abschied vom Bayreuther Publikum, große Emotionen und Tränen!

Genau genommen endet hier die Ära, an die wir uns so

gerne erinnern. Der Garant für große Opernerlebnisse, Festspielleiter

Wolfgang Wagner, zieht sich Schritt für Schritt (aber schweren Herzens),

bedingt durch seine stark angeschlagene Gesundheit in den Ruhestand zurück.

Ohne ihn ist niemand mehr da, der das uns überlieferte Erbe Richard Wagners

schützt, der renommierte Regisseure und Bühnenbilder einlädt, um in Bayreuth

unter idealen Bedingungen Wagners Musikdramen in immer neuen, aber

„werkgerechten“ Inszenierungen zur Aufführung zu bringen. Auch der Kontakt

zur Branche, immer wieder die besten Wagnersänger zu kleinen Gagen in diesem

Theater zu vereinen, um einzigartige Aufführungen erlebbar zu machen, ist

Vergangenheit. Wie es dazu kam und wie es dann weiterging, dazu wird mein

Bericht Auskunft geben, wenn meine Ausführungen die Jahre 2007/2008 erreicht

haben werden.

Nun fahre ich fort im Jahre 2003: Mit einer

Neuinszenierung des „Fliegenden Holländers“ begann die Ära des

„Regie“-Theaters in Bayreuth. Im Bühnenbild von Christian Schmidt

inszenierte Claus Guth eine Handlung, mit der kaum ein Zuschauer zurechtkam,

wenn ihm nicht zuvor die Dramaturgie des Stückes erklärt wurde. Zu sehen war

fast alles zweimal und auf dem Kopf stand auch alles, die Kostümierung

sorgte ebenfalls für Verwirrung, denn auch hier trugen öfter zwei

verschiedene Personen die gleiche Kleidung. Das Ganze spielte sich in einem

überdimensionierten Treppenhaus ab, dessen obere Hälfte die untere (auf dem

Kopf stehend) spiegelte. Applaus trotzdem, aber auch zahlreiche Buhrufe. Der

Technische Direktor meinte, das Bühnenbild (also dieses Treppenhaus) sei die

größte jemals in Bayreuth aus gezogenem Rohr gebaute Bühnenkonstruktion in

einem Stück. Ihr Gewicht war beträchtlich. Die musikalische Seite dieser

Inszenierung war gut. Dirigent war Debütant Marc Albrecht, den Holländer

verkörperte John Tomlinson, die Senta wurde gesungen von Adrienne Dugger.

Applaus für die Künstler!

Und dann nahte 2004 in Bayreuth der erste richtige

Skandal, eine neue „Parsifal“-Inszenierung durch Christoph Schlingensief,

einen intelligenten Jung-Regisseur, den Katharina Wagner ihrem Vater

empfohlen hatte. Schlingensief hatte Wolfgang Wagner ein

Inszenierungskonzept vorgestellt, das den Festspielleiter offensichtlich

überzeugt hatte, denn er erhielt den Regie-Auftrag. Herr Schlingensief

weilte – ehe er im Frühjahr 2004 mit den Proben begann – fast ein ganzes

Jahr in Afrika. Die dramatischen Erlebnisse, die er dort hatte (Hunger,

Elend, Arbeitslosigkeit, Gewaltanwendung usw.) veranlassten ihn

offensichtlich, diese Erfahrungen in sein „Parsifal“-Konzept einzuarbeiten,

ohne Herrn Wagner davon etwas mitzuteilen. Mit anderen Worten: Er

inszenierte etwas ganz Anderes, als er zwei Jahre zuvor Wolfgang und Gudrun

Wagner vorgestellt hatte. Das führte zu schweren, öffentlich ausgetragenen

Auseinandersetzungen mit dem Ehepaar Wagner, das sich damit nicht abfinden

wollten. Schließlich brach er die Proben ab und verließ für eine Woche die

Festspiele, deren Probenplan in einige Unordnung geriet. Als er

wiederauftauchte, wurden die Proben ohne Änderungen des Konzepts

fortgesetzt. Das, was dann bei der Premiere auf der Bühne sichtbar wurde,

hatte mit dem Bühnenweihfestspiel „Parsifal“ nicht das Geringste zu tun. Ich

nenne diese Zumutung den „Müllberg-Parsifal“, denn mit einem Bühnenbild

hatte die Ansammlung von Schrott auf der Bühne auch nichts Gemeinsames.

Daran konnte auch der Dirigent der Produktion Pierre Boulez, der den

„Parsifal“ schon unter Wieland Wagner in Bayreuth dirigiert hatte, nichts

mehr ändern.

Auch die Neu-Inszenierung des Jahres 2005, „Tristan

und Isolde“, war die wohl schwächste Inszenierung dieses Werkes in Bayreuth

seit 1951. Der Regisseur Christoph Marthaler und seine Bühnenbildnerin Anna

Viebrock fertigten die wohl langweiligste Inszenierung an, die man sich für

dieses Werk nur wünschen kann. Das ganze Drama spielte in einem einzigen,

hallenartigen Raum mit Neonbeleuchtung, der eher an einen unterirdischen,

Atombombensicheren Bunker in der ehemaligen DDR erinnerte, in keinem Fall

aber die Schauplätze dieses Musikdramas darstellte. Trotz guter

Sängerbesetzung kann man da nur verzweifelt den Kopf schütteln und bemerken:

Das hat Richard Wagner nicht geschaffen, und diese Wiedergabe hat das Stück

nicht verdient. Der Dirigent Eiji Oue erfüllte auch nicht die in ihn

gesetzten Erwartungen und kam im nächsten Jahr nicht wieder.

Erwähnenswert war ein Konzert der Bayreuther Festspiele im August 2005 in der Oberfrankenhalle, bei dem alle vier Festspiel-Dirigenten zum Einsatz kamen. Auf dem Programm standen Werke von Richard Wagner, Siegfried Wagner und Franz Liszt.

Herr Toni Schmid, Delegierter aus München, wurde – fünf Jahre nach seinem Auftauchen in Bayreuth – Vorsitzender des Stiftungsrates. Wie er das geschafft hat, entzieht sich meiner Kenntnis, die Erlangung des Vorsitzes in diesem Gremium sollte aber für die Außendarstellung der Bayreuther Festspiele in den nächsten Jahrzehnten größte Bedeutung erlangen.

Eine wohltuende Ausnahme machte im Jahre 2006 die

Neu-Inszenierung des „Ring des Nibelungen“ durch Regisseur Tankred Dorst und

seinen Bühnenbildner Frank-Philipp Schlössmann. Der Dramatiker Tankred Dorst

war eingesprungen, weil der ursprünglich vorgesehene Regisseur Lars von

Trier aus nicht nachvollziehbaren persönlichen Gründen seine Mitarbeit

aufgekündigt hatte. Es wird heute viel gestritten, ob es besser gewesen

wäre, wenn Lars von Trier die Regie übernommen hätte oder ob er den

Abwärtstrend bei den Werkentfremdungen noch beschleunigt hätte. So aber

bekam Bayreuth einen Ring, der gute und passende Bühnenbilder zeigte, in der

Regie allerdings keine Bäume ausriss. Musikalisch hatte der „Ring“

Bayreuth-Niveau. Unter der Leitung von Christian Thielemann sangen und

spielten die Darsteller mit Freude.

Die „Ring“-Inszenierung des Jahres 2006 war tatsächlich die letzte

Inszenierung, die in Bayreuth – in Bühnenbild und Handlung – „ein

komplettes – wie von Wagner hinterlassenes – Werk darstellte“, bis zum

heutigen Tage!

Das Jahr 2007 wurde ein unglückliches Jahr für die

Festspiele und für die Familie Wolfgang Wagners. Vor allen Dingen aber

begann in ihm der gewaltige Umbruch in der Festspielleitung.

Katharina Wagner, nun 29 Jahre alt, die sich in

Sachen Regie seit 2002 in Würzburg, Budapest, München und Berlin „versucht“

hatte, durfte nun erstmals in Bayreuth eine Oper ihres Urgroßvaters

inszenieren. Sie „verhob sich gründlich“ an den „Meistersingern von

Nürnberg“. Ihr gesundheitlich schwer angeschlagener Vater saß mit steinerner

Miene im Zuschauerraum – und schwieg. Kein Wunder, hatten ihm schon die

zuvor genannten vier Regie-Versuche (wie er sich gegenüber einem engen

Vertrauten äußerte) in keiner Weise zugesagt. Es würde den Rahmen dieser

Ausarbeitung sprengen, sich ausführlich mit dieser „abartigen Darstellung“

von Wagners humorvollfränkischem Meisterwerk zu beschäftigen. Dieser

Regie-Versuch war eine einzige Respektlosigkeit gegenüber ihrem Urgroßvater.

Der Schaden, den diese Inszenierung angerichtet hat, ist unermesslich. Nicht

genug damit, dass zirka 50 Mitglieder der Gesellschaft der Freunde von

Bayreuth ihre Mitgliedschaft kündigten, nein, der Abwärtstrend in der

Nachfrage nach Eintrittskarten, der bereits nach der

„Holländer“-Inszenierung von Claus Guth im Jahre 2003 begann, sich nach dem

„Schlingensief-Parsifal“ verstärkte, setzte sich in noch stärkerem Maßstab

in diesem Jahr fort. Das schien zunächst niemanden zu beunruhigen, noch

wurden alle Plätze im Zuschauerraum besetzt. Der für den „Tannhäuser“ dieses

Jahres vorgesehene Dirigent Fabio Luisi sagte seine Mitwirkung bei den

Festspielen wenige Tage vor Beginn der Proben ab. Er wurde kurzfristig von

Christoph Ulrich Meier ersetzt, einem bisher namenlosen Dirigenten.

Das schlimmste Unglück dieses Jahres stand noch

bevor: Gudrun Wagner hatte sich Ende November zu einem notwendigen, aber

nicht lebensbedrohenden Eingriff ins Klinikum Bayreuth begeben. Die

Operation war gut verlaufen, ihr Zustand stabil und trotzdem verstarb sie

überraschend in der Nacht zum 28. November, ohne dass dies zunächst bemerkt

worden wäre. Erst bei der Früh-Visite stellte man ihren Tod fest. Gudrun

Wagner wurde nur 63 Jahre alt. Ihr Mann, Wolfgang Wagner, selbst schwer

angeschlagen, stand allein da, die Festspiele waren ohne Führung, da auch

niemand anderer Prokura hatte. Zum Glück waren für die Festspielzeit 2008

bereits die richtigen Weichen gestellt, es mussten nur noch wenige

Korrekturen erfolgen.

Die Beerdigung Gudrun Wagners auf dem

Stadtfriedhof in Bayreuth war gerade vorbei, als bei der Festspiele GmbH und

innerhalb der Familie Wolfgang Wagners eine Geschäftigkeit nie dagewesenen

Ausmaßes einsetzte, die sich ausschließlich um die Nachfolge Wolfgang

Wagners drehte. Wie sich später herausstellen sollte, hatten die ganzen,

unter großer Verschwiegenheit ablaufenden Aktivitäten, eindeutig nichts mit

der dringend notwendigen künstlerischen Erneuerung, sondern nur mit

Machterhalt und Bereicherung zu tun.

Schon im Dezember 2007 stellte sich heraus, dass möglicherweise nicht mehr eine Einzelperson die Festspiele leiten würde, denn es formierten sich zwei Teams, die diese Position in Arbeitsteilung ausfüllen wollten.

Team I: Katharina Wagner und Peter Ruzicka, Dirigent, Komponist und früherer Intendant der Hamburgischen Staatsoper.

Team II: Nike Wagner, Tochter Wieland Wagners, und Eva Wagner-Pasquier, Tochter Wolfgang Wagners aus dessen erster Ehe, von ihrem Vater verstoßen und 2001 schon als nicht geeignet abgestempelt.

Nach nur wenigen Wochen allerdings stieg Peter Ruzicka aus dieser Bewerbung wieder aus und Christian Thielemann trat an seine Stelle. Doch auch diese Verbindung hatte nur kurze Zeit Bestand. Möglicherweise haben beide Mitbewerber frühzeitig erkannt, dass sie ihre Vorstellungen, wie man die Festspiele wieder so hochklassig machen könnte, wie sie bis zur letzten Jahrhundertwende waren, mit einer Anfängerin wie Katharina Wagner nicht verwirklicht werden könnten. Christian Thielemann hätte außerdem seine Dirigenten-Tätigkeit bestimmt nicht so stark einschränken wollen. Nun musste sich Katharina Wagner erneut nach einem geeigneten Partner umsehen. Bis zur Jahreswende 2007/2008 hatte sie noch keinen neuen Mitstreiter gefunden.

Unterschwellig kam aber in Bayreuth das immer dichter werdende Gerücht auf, die Nachfolge sei längst entschieden, Katharina Wagner würde ihren Vater beerben – mal ganz von dem noch fehlenden zweiten Partner abgesehen. Es wurden aber auch Stimmen laut, die ebenso eindringlich vor einer solchen Entscheidung warnten. Viele Mitarbeiter der Festspiele hielten Katharina Wagner für absolut nicht geeignet, die Festspiele zu leiten.

Die Festspiele von 2008 und

die Geschehnisse um die Einsetzung einer neuen Festspielleitung

Wie oben geschildert, gründete Wolfgang

Wagner 1985 die Wolfgang Wagner GmbH, die dann zwei Jahre später in die

Bayreuther Festspiele GmbH umbenannt wurde, wobei zu vermerken ist, dass

Wolfgang Wagner jetzt alleiniger Gesellschafter der Bayreuther Festspiele

GmbH war und als Veranstalter der jährlich stattfindenden Festspiele mit

Festspielleitervertrag auf Lebenszeit weiterhin fest im Sattel saß. Diese

Konstellation wurde zum Ausgangspunkt der heute bestehenden Differenzen

zwischen der Festspiele GmbH und der Richard-Wagner-Stiftung.

Um die weiteren Geschehnisse rund um die

Festspielleitung, um das Kompetenzgerangel zwischen Wolfgang Wagner und

seiner Frau, um die langsame Machtübernahme durch Gudrun Wagner innerhalb

der Festspielleitung und um die allmähliche Einmischung der Tochter

Katharina in die Geschäfte ihrer Eltern überschaubar darstellen zu können,

habe ich noch einmal die gesamten Pressemitteilungen gelesen, die

Verlautbarungen der Festspiele GmbH und die „leisen“ Wortmeldungen der

Richard-Wagner-Stiftung studiert. Ferner habe ich mir die Aufzeichnungen der

Fernsehübertragungen des Senders 3sat vom 31. August 2008 aus dem Bayreuther

Rathaus angesehen und mit zahlreichen Zeitzeugen gesprochen.

Im Januar 2008 gingen die Bemühungen, für Katharina

Wagner einen geeigneten Partner zu finden, ungebremst weiter. In der

Zwischenzeit jedoch wurde zunächst einmal die Bayreuther Festspiele GmbH

„zukunftsfähig“ gemacht, d. h. zum Ende der Amtszeit Wolfgang Wagners würde

die Festspiele GmbH von einem Gesellschafter auf vier Gesellschafter

erweitert.

Die Gesellschaftsanteile Wolfgang Wagners sollten

auf die vier neuen Gesellschafter übergehen. Zunächst blieb Wolfgang Wagner

noch der Geschäftsführer der GmbH, doch wurde ihm seine Tochter Katharina