| |

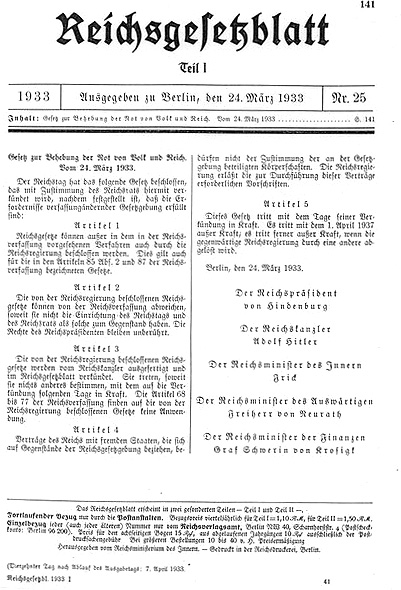

... am 24. März 1933

veröffentlicht.

Das 'Ermächtigungsgesetz' - diente nicht dazu, die Republik

handlungsfähig zu machen, sondern um sie

abzuschaffen.

Es gilt als rechtliche Hauptgrundlage der

nationalsozialistischen Diktatur. Es schuf den

Nazis die Möglichkeit, nach eigenem Gutdünken zu

handeln.

Da der Reichstag nach dem Reichstagsbrand am 27.

Februar 1933 nicht

benutzt werden konnte, tagte das Parlament in

der 'Krolloper'.

Das Gebäude wurde von der SS

abgesperrt, die an diesem Tag erstmals in

größerem Rahmen in Erscheinung trat. Im Inneren

standen lange SA-Kolonnen. Als weitere Neuerung

hing eine riesige Hakenkreuzfahne hinter dem

Podium.

►

Originalton

Hitler sprach - er

argumentierte, unter äußerem Druck, diese durch

SA-Präsenz dokumentiert - es könne nicht

angehen, dass die Regierung bei jeder Art von

Tun im Rahmen der Bewegung, sich die Zustimmung

des Reichstages 'erbitten' müsse. Daher habe man

sich entschlossen, dieses Gesetz den

Abgeordneten zur Entscheidung vorzulegen.

|

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei

(NSDAP),

Deutschnationale Volkspartei (DNVP),

Zentrum,

Bayerischer Volkspartei (BVP),

Deutsche Staatspartei (DStP),

Christlich-Sozialer Volksdienst (CSVd),

Deutsche Volkspartei DVP),

Bauernpartei,

Landbund

beteiligten sich an der Abstimmung.

Die KPD-Abgeordneten konnten nicht teilnehmen,

da ihre Mandate im Rahmen der

Reichstagsbrandverordnung vom 8. März 1933

annulliert worden waren, wurden jedoch als

anwesend mit zustimmendem Votum registriert

Hitler trat dann nochmals an das Rednerpult und

gab der SPD, die als einzige Partei sich dem

Druck widersetzte und die das Gesetz ablehnte -

'eine Antwort, daß die Fetzen

fliegen' und sprach ihnen das Recht ab, eine

Entscheidung treffen zu dürfen, über Frieden

oder Krieg.

|

Der Führer spricht ganz frei und ist

groß in Form. Das Haus rauscht vor

Beifall. Gelächter, Begeisterung und

Applaus. Es wird ein Erfolg

ohnegleichen.

Goebbels

Tagebücher 24. März 1933

|

Göring gab das Ergebnis

bekannt, 444 Abgeordnete stimmten für das

Gesetz, 97 Abgeordnete, die der SPD,

dagegen.

Hierauf stürmten NSDAP-Abgeordnete nach vorne

und stimmten die Zeilen an:

'Die Fahne hoch, die Reihen fest geschlossen

...'

Hitler hatte mit dieser Regelung per Gesetz für

zunächst vier folgende Jahre völlig freie Hand.

Einschneidende Maßnahmen

folgten:

Pressezensur, das Gewerkschaftseigentum wurde

eingezogen, die Gewerkschaftsführer verhaftet,

politische Parteien verboten. Als 'Partei' war

nur noch die NSDAP zugelassen.

Am 31. März 1933 wurde dann das

Ermächtigungsgesetz vom 24. März 1933 durch das

Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem

Reich auch auf die Landesregierungen übertragen.

Schon

1914 gab es mit dem Kriegsermächtigungsgesetz

Regierungen die

Möglichkeit, ohne das Parlament

einbezogen zu haben, Gesetze erlassen zu können.

Diese Regelung von 1914 bedeutete den 'Durchbruch eines

neuen verfassungspolitischen Prinzips von

außerordentlicher Tragweite' für die Weimarer Zeit ab

1919.

Es handelte sich um ein verfassungsbrechendes

Gesetz, das der Verfassung widersprach, aber in Kauf

genommen wurde, weil es unter den Umständen zustande

kam, die auch für eine Verfassungsänderung nötig gewesen

wären.

Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland von

1949 macht Ermächtigungsgesetze unmöglich.

|

|

http://www.dradio.de/

"Der physische

Druck auf die Abgeordneten war erheblich"

22.03.2013 · 08:10 Uhr

Historiker

erklärt die Zustimmung zu Hitlers

Ermächtigungsgesetz vor 80 Jahren

Andreas Wirsching im Gespräch mit Christoph Heinemann

Am 24. März 1933 stimmte der

Reichstag dem Ermächtigungsgesetz zu, das

der NS-Regierung erlaubte, ohne Zustimmung

des Reichstags Gesetze zu erlassen. Bei

diesem Ja zur rechtlichen Grundlage der

Hitlerdiktatur spielte auch die Angst der

Abgeordneten vor der anwesenden SA eine

Rolle, erklärt der Direktor des Instituts

für Zeitgeschichte in München, Andreas

Wirsching.

http://www.dradio.de/

|

|

|

Um 'Missverständnisse' zu vermeiden:

Als Zeitungs- / Theater-Abonnent und Abnehmer von voll bezahlten

Eintrittskarten aus dem freien Verkauf verstehe ich

diese Besprechungen und Kommentare nicht als

Kritik um der Kritik willen,

sondern als Hinweis auf - nach

meiner Auffassung - Geglücktes oder Misslungenes.

Neben Sachaussagen enthalten diese Texte auch Überspitztes und

Satire.

Hierfür nehme ich den Kunstvorbehalt nach Artikel 5,

Grundgesetz, in Anspruch.

Dieter Hansing

|

|