|

|

Thema des Tages

Uraufführung 'The Beggar's Opera'

... am

29.

Januar 1728

John Gay - er stammte aus einer spanischen Familie - lebte als

Schriftsteller in London und verfasste das satirische 'Spiel um Bettler'

auf einer Bühne. Johann Christoph Pepusch komponierte eine leicht

eingängige Musik dazu.

Der Erfolg war groß, jahrzehntelang stand das Werk im Original auf den

Spielplänen der Londoner Bühnen.

Den 'Unteren' im Staat war es eine Freude, die Kritik an den 'Oberen' in

England so deutlich. Selbst deren Vorliebe für die italienische Oper

wurde parodiert und deren Musik durch Volkslieder und populäre Songs

ersetzt.

Es folgten im Laufe der Jahre Bearbeitungen - eine von ihnen stammt von

Benjamin Britten - weitere von Václav Havel und Richard Bonynge.

Elisabeth Hauptmann, eine der vielen Frauen die Brecht neben

| |

Paula Banholzer, mit der er Kind hat, seinen ersten

Sohn Frank Banholzer - |

| |

|

| |

mit Marianne Zoff,

einer österreichischen Opernsängerin mit der er eine Tochter, Hanne

Marianne hatte, die unter dem Künstlernamen Hanne Hiob die die Johanna in der Gründgens-Schlachthöfe-Inszenierung spielte. |

| |

|

| |

mit Helene Weigel, mit der er den Sohn Stefan und

die Tochter Barbara

hat. |

lernt ihn 1924 in Berlin kennen. Sehr schnell ergaben sich die

verschiedensten Interessenüberschneidungen, so dass privates mit

'geschäftlichem' leicht zu verbinden war.

Die Hauptmann arbeite mit ihm an 'Mann ist Mann', an der 'Heiligen Johanna der

Schlachthöfe - und an der Geschichte der Bettler-Oper, nicht Oper, in

denen Bettler vorkommen, sondern eine Balladen-Oper für Bettler des John Gay.

Sie übersetzt den Text für Brecht, mit dieser Arbeit und mit der

'Dreigroschenoper' von Brecht und Weil trat am 31. August 1928 das

Original 'The Beggar's Opera' in den Hintergrund.

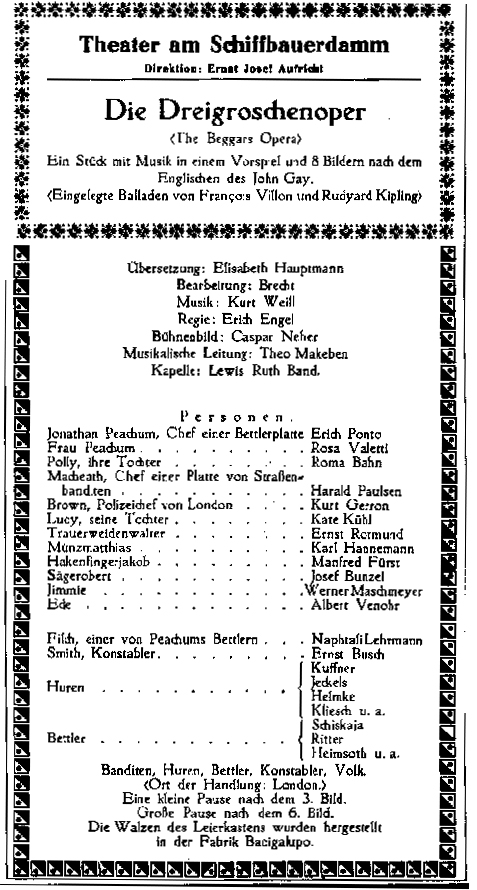

Besetzungszettel

der Uraufführung am Schiffbauerdamm in Berlin

Um 'Missverständnisse' zu vermeiden:

Als Zeitungs- / Theater-Abonnent und Abnehmer von voll bezahlten

Eintrittskarten aus dem freien Verkauf verstehe ich

diese Besprechungen und Kommentare nicht als

Kritik

um der Kritik willen,

sondern als Hinweis auf - nach

meiner Auffassung -

Geglücktes oder Misslungenes.

Neben Sachaussagen enthalten diese Texte auch Überspitztes und

Satire.

Hierfür nehme ich den Kunstvorbehalt nach Artikel 5,

Grundgesetz, in Anspruch.

Dieter Hansing

|

|